Di jantung hutan hujan tropis Kalimantan, awal tahun 1848, naturalis dan ahli geologi Jerman Carl Schwaner (1817–1851) terlibat dalam negosiasi sengit dengan sekelompok orang Dayak. Ia berusaha membeli sebuah tengkorak yang sangat dihormati oleh mereka. Tawaran uang dalam jumlah besar pun diajukan. Tengkorak itu bukan milik sembarang korban konflik antarsuku—melainkan tengkorak orang Eropa. Schwaner sangat menginginkannya.

Selama dekade-dekade itu, koleksi tengkorak dari komunitas pemburu kepala Dayak menjadi buruan para peneliti dan tentara Eropa—benda-benda yang bagi mereka merepresentasikan “kekejaman eksotis” dari manusia-manusia “Zaman Batu.” Namun, tengkorak yang diincar Schwaner bukan sekadar artefak etnografis. Baginya, itu bukan bagian dari budaya Dayak—melainkan jenazah yang tidak semestinya berada di dalamnya: kepala Georg Müller.

Sosok Georg Müller

Georg Müller lahir di Mainz pada tahun 1790. Masa mudanya dilalui dalam bayang-bayang kekacauan perang Napoleon. Setelah berpindah dari pasukan Habsburg ke pasukan Napoleon, ia akhirnya direkrut oleh tentara kolonial Belanda—mencontohkan kenyataan bahwa identitas nasional pada abad ke-19 kerap lumer dalam karier transnasional yang melintasi batas negara dan kekuasaan.

Sebagai perwira dan penjelajah, Müller menulis catatan perjalanan dengan gaya naratif personal dan puitis. Dalam bahasanya yang terbata-bata namun membaik dalam fonetik Belanda, ia melaporkan segala hal—dari lanskap tropis Kalimantan yang lebat hingga penduduk lokal yang ditemuinya. Ia juga mencatat praktik perburuan kepala di antara orang Dayak, namun dengan nada yang mencoba memahami alih-alih mengecam:

“Alam tidak menganugerahkan mereka kekejaman apa pun, kecuali pembunuhan kepala yang biasa mereka lakukan, dan yang dapat dianggap sebagai sifat peperangan kecil yang tiada henti…”

Kematian Müller

Pada Januari 1826, Müller dan rombongannya sedang mempersiapkan perahu di hulu Sungai Kapuas ketika mereka diserang oleh sekelompok Dayak. Hanya dua orang Jawa yang selamat, melarikan diri ke arah Pontianak. Müller dan rombongannya dibunuh—dan kepalanya dipenggal.

Kabar kematiannya baru sampai ke Eropa pada akhir 1826. Sebuah surat resmi dari Letnan Belanda Caspari, ditulis di Pontianak pada Februari 1826, menyampaikan berita tersebut kepada keluarganya di Mainz. Di Jerman, kematian Müller diliput oleh pers, menggarisbawahi bahwa kolonialisme bukanlah urusan Belanda semata—melainkan urusan Eropa.

Namun bagi Eropa, yang paling menyita perhatian bukanlah kematian para kuli Jawa yang menyertainya, tetapi kepala Müller yang dipenggal dan dibawa pergi.

Perburuan Kepala Müller

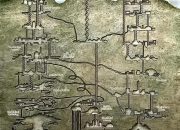

Pada 1827, naturalis Inggris John Dalton menemukan barang-barang milik Müller—peta, sekstan, jam, dan arlojinya—yang masih disimpan oleh bangsawan lokal. Ia mengirimkannya ke keluarga Müller melalui Belanda di Riau. Namun, kepala Müller tetap menjadi misteri.

Schwaner mencarinya pada 1848, dan dokter Belanda A.W. Nieuwenhuis juga menemukan jejaknya pada akhir abad ke-19, ketika ia bertemu Bo Adjang, seorang pria tua yang mengenal Müller semasa kecil. Adjang bahkan menjual senapan flintlock milik Müller kepada Nieuwenhuis.

Kepala Müller tak pernah ditemukan secara pasti. Namun, pada 1881, tengkorak seorang Dayak bernama Tebra, yang konon membunuh Müller, disumbangkan ke rumah militer Bronbeek di Arnhem, Belanda. Tengkorak itu digantung di koridor sebagai trofi kolonial, simbol “kemenangan” Eropa atas kebrutalan Dayak.

Simbol Kekuasaan Kolonial

Bagi orang Eropa, membiarkan kepala Müller berada di tangan “liar” dianggap melanggar batas moral dan simbolik. Seorang Eropa yang menjadi korban praktik pribumi, dan bahkan dijadikan trofi, adalah penghinaan terhadap gagasan superioritas kolonial dan rasial. Maka, segala upaya pun dilakukan untuk merebut kembali simbol kehormatan itu.

******************

Catatan Kritis : Antara Narasi Kolonial dan Kebenaran Historis

– Narasi Sepihak: Pembingkaian Müller sebagai pahlawan dan masyarakat Dayak sebagai “biadab” mencerminkan wacana kolonial khas abad ke-19, yang menjustifikasi ekspansi dan dominasi Eropa atas tanah dan budaya lokal.

– Pengabaian Nyawa Pribumi: Dalam dokumentasi Eropa, kematian banyak orang Jawa yang menyertai Müller dipandang remeh. Ini menunjukkan hierarki nilai manusia dalam sistem kolonial: nyawa Eropa lebih penting.

– Praktik Pengayauan: Tradisi memenggal kepala tidak bisa semata-mata dilihat sebagai kebiadaban. Dalam banyak masyarakat Austronesia, ia punya nilai spiritual dan simbolis yang dalam—meskipun kemudian dikaburkan oleh narasi kolonial.

– Kolonialisme sebagai Proyek Transnasional: Kasus Müller menunjukkan bagaimana kolonialisme bukan semata urusan nasional (Belanda), tapi proyek Eropa lintas negara, ideologi, dan ambisi.

– Kepala sebagai Artefak Politik: Kepala Müller tidak sekadar bagian tubuh—ia menjadi simbol dominasi, pembalasan, dan perebutan wacana atas siapa yang beradab dan siapa yang tidak.

foto sebagai ilustrasi : ‘Dajak van Landak’, uit P.J. Veth, Borneo’s wester-afdeeling: geographisch, statistisch, historisch deel 1 (Amsterdam 1854).

Foto dan Naskah : Marjafri